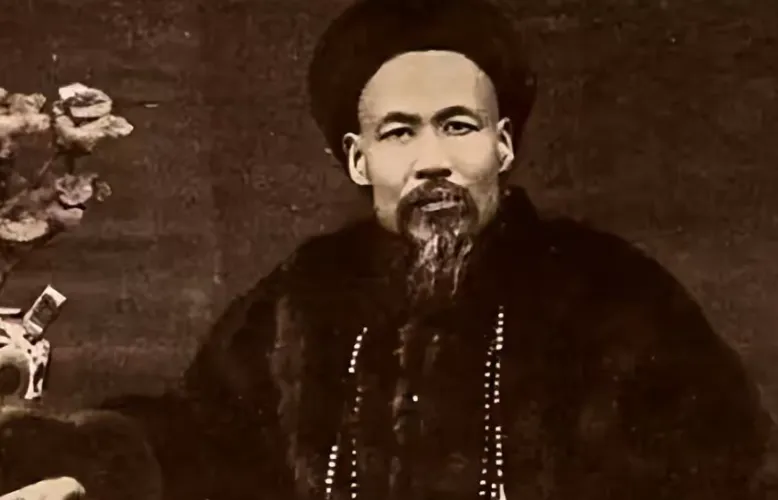

光绪六年,被西北风沙吹了十三年之久的陕甘总督左宗棠回京述职,由于当时慈禧太后正在病中,因此44岁的慈安太后单独召见了左宗棠。

光绪六年(1880年)初春,京城的柳絮随风飘散,一位饱经风霜的老将军正在返京的路上。这位将军就是时任陕甘总督的左宗棠,他即将结束在西北十三年的戎马生涯,回京向朝廷述职。 左宗棠此次返京,与他十三年前离京时相比,年岁虽长了不少,但功绩却显赫了许多。自同治三年(1864年)开始,这位湖南籍的将军便奉旨前往西北,担任陕甘总督一职。在这片广袤的疆土上,他先后完成了两项重大使命:一是平定陕甘等地的捻军叛乱,二是收复新疆失地。 说起收复新疆这场旷日持久的战役,实在是一部血与火写就的历史。当时,新疆大部分地区落入阿古柏之手,清廷的统治岌岌可危。左宗棠临危受命,率军西进。为解决军需问题,他在甘肃、新疆沿线大力提倡屯田,组织军队参与农耕。这支军队,边打仗边种地,硬是在荒凉的戈壁滩上开辟出一片片绿洲,为军需提供了有力保障。

西北的自然环境极其恶劣。白天,烈日当空,热浪滚滚;夜晚,寒风刺骨,沙尘肆虐。左宗棠和将士们在这样的环境中坚守了十三年,经历了无数次生死考验。他们要面对的不仅是敌人的刀枪,更要忍受极端天气的折磨。沙尘暴来临时,黄沙遮天蔽日,伸手不见五指;大风过后,帐篷里、衣服上、锅碗瓢盆中,处处都是细密的黄沙。 在这十三年中,左宗棠的军事才能得到了充分展现。他采取稳扎稳打的战略,先后收复哈密、吐鲁番、乌鲁木齐等地。最终在光绪四年(1878年),新疆全境重新回归清廷统治。这一系列军事行动,不仅巩固了清朝的西北边疆,还为后世留下了宝贵的治边经验。 如今,当左宗棠带着累累战功踏上返京之路时,朝廷的政治格局却已发生了微妙变化。素来主持朝政的慈禧太后正在病中,暂时无法处理政务。此时的慈安太后,年仅四十四岁,不得不担起接见重臣的重任。这位性格温和的太后虽然很少过问朝政,但在这个特殊时期,她必须代行慈禧太后的职责。

京城的春日渐暖,左宗棠即将面对的,是一次与以往完全不同的特殊觐见。这次觐见不仅打破了常规,更因为慈安太后的独特性格,让这位戎马一生的将军体会到了非同寻常的温情。 与往常威严庄重的朝廷觐见不同,这次的召见呈现出了另一番景象。慈安太后在召见左宗棠之前,就已经通过宫中太监们了解了这位老将军在西北的生活点滴。她深知,要体察一位为国征战多年的将领,不能只谈论军国大事。 当左宗棠走进大殿时,迎接他的不是关于战事和政务的询问,而是一连串饱含关切的家常话。慈安太后先是关心起他在西北的日常起居,询问当地的饮食是否合口味,每日的休息是否充足。在得知左宗棠因为常年征战落下了一些旧疾后,太后又详细问起了这些病痛的具体情况。 这些看似平常的问候,却包含着深深的体恤之情。在西北的十三年里,左宗棠确实吃尽了苦头。他曾经在给家人的信中提到,西北的生活条件异常艰苦,有时连一口热汤都很难喝到。为了节省军费,他经常以最简单的食物果腹,和将士们同甘共苦。 面对太后如此亲切细致的关怀,这位在疆场上叱咤风云的铁血将军终于难掩内心的激动。当慈安太后询问他在西北时是否想家时,左宗棠竟一时哽咽,泪水不受控制地流了下来。看到这一幕,太后立即命身边的太监取来自己的手帕,递给这位饱经沧桑的老将军。

这个充满人情味的举动,打破了君臣之间的隔阂。慈安太后接着说起了西北的气候,特别提到那里强烈的日光对眼睛的伤害。她想起宫中收藏着先帝咸丰的一副墨镜,这副墨镜不仅可以遮挡强光,更具有特殊的历史意义。 咸丰皇帝在世时,这副墨镜曾伴随他处理政务、视察民情。如今,太后将这件充满纪念意义的物品赐予左宗棠,既是对他为国效力的肯定,也是对他身体健康的关心。这份独特的赏赐,远比一般的金银珠宝更显珍贵。 这次不同寻常的觐见,以慈安太后的一番叮嘱作为结束。她提醒左宗棠在今后的日子里要多加保重,注意身体。对于一位常年在外征战的将军来说,这样温情脉脉的关怀实在难得。 此次觐见虽然简短,却给左宗棠留下了深刻的印象。在他此后的人生中,每当回忆起这一天,总会感慨慈安太后的平易近人和体贴入微。这次充满人情味的召见,不仅是对一位功勋卓著将领的褒奖,更展现了一位长者对臣子的真诚关怀。 在中国的历史长河中,君臣之间的情谊往往被礼制所束缚。而这次特殊的觐见,却让我们看到了人性中最温暖的一面。它超越了单纯的君臣关系,展现出了难得的人文关怀,成为清廷历史上一段令人动容的佳话。